建築プロジェクトの現場では、設計から施工、維持管理に至るまで膨大な情報を扱います。従来の2次元図面では把握しきれない複雑な構造や、関係者間での認識のずれが、手戻りやコスト増加を招いてきました。こうした課題を解決する手法として、3次元モデルに建物のあらゆる情報を統合する仕組みが注目されています。本記事では、この仕組みの基本概念から導入のメリット、実務での活用方法まで詳しく解説します。

BIM 建築とは?基本概念と定義

建築プロジェクトの進行において、情報を統合的に扱う手法が求められています。従来の図面中心の業務から、3次元モデルに建物のあらゆる属性を結びつける方式へと移行が進んでおり、その中核となる仕組みが注目を集めています。

BIM(Building Information Modeling)の意味と構成要素

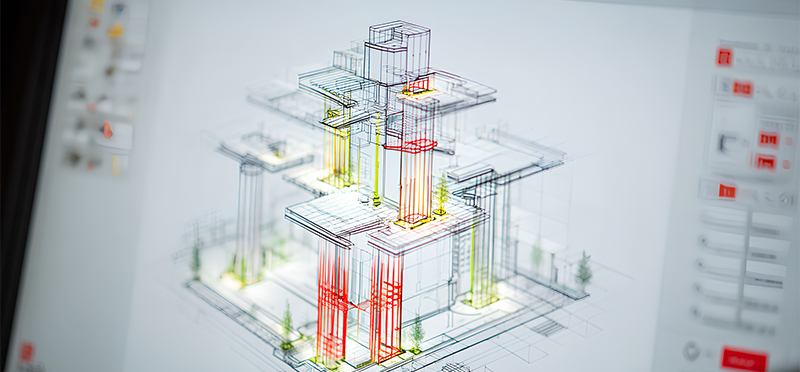

コンピューター上に実際の建物と同じ立体モデルを構築し、そこに材料の種類、コスト、仕上げ、管理情報といった多様な属性データを組み込む手法を指します。壁や柱などの建築パーツには幅・奥行き・高さに加えて、素材や組み立て工程の情報を付与でき、構造体の入力や設備機器の再現も可能です。品番やメーカー、価格なども詳細に記録できるため、メンテナンスや資材管理にまで活用範囲が広がります。

2D CAD・3D CAD との違いと、なぜ “情報モデル” が重要か

従来のCADは線や面を組み合わせて図面を作成し、2次元で設計した後に3次元モデルを別途作る流れでした。それに対して最初から3次元モデルを構築し、そこから必要な平面図や断面図を切り出す方式を採用しています。最大の違いは各オブジェクトに建築情報を持たせられる点にあり、ひとつの要素を変更すれば連動するすべての図面やデータへ自動的に更新が行き渡るため、修正の見落としや図面相互の食い違いを未然に防ぐことができます。

建築における BIM の適用範囲(設計~施工~維持管理)

企画段階での3次元モデルによる建物形状や空間イメージの共有から始まり、設計段階では詳細な仕様決定や干渉チェックを行います。施工段階ではプレハブ化や工程管理に活用し、竣工後は修繕計画の立案や資産台帳の一元化まで対応できます。設計で作成したデータに施工段階で確定した製造者情報を反映させ、維持管理では耐用年数や保守計画の可視化に使用します。

国・業界での定義・標準規格(例:ISO19650 等)

国土交通省は建築物のライフサイクル全体においてプロセス横断型の活用を目的としたガイドラインを策定し、標準的なワークフローやデータの受け渡しルールなどを整理しています。国際規格ISO19650では建築及び土木工事に関する情報マネジメントの基準が定められ、デジタル化して共有することによって設計・施工・プロジェクト運営を円滑にし、各段階での意思決定のための信頼できる基盤をつくることが定義されています。

建築業界で BIM が注目される背景と必要性

建設現場では技能者の高齢化や長時間労働が深刻化し、生産性向上が切迫した課題です。設計・施工ミスによる品質低下や安全性の懸念に加え、建築確認申請審査の厳格化により審査期間が長期化しています。

業務効率化・ミス削減・品質向上へのニーズ

設計段階で3次元モデルによって不整合をチェックし、部材の干渉や構造上のミスを初期段階で検出できる仕組みが求められています。問題点を事前に特定して修正することで精度の高い設計が可能になり、申請の出し戻しを減らせます。実際に着工してから判明していた課題を設計の段階で把握できるようになり、建設プロセス全体の生産性向上につながります。

建設コスト上昇・設計変更リスク低減の観点から

すべてのデータが連動しているため、急な設計変更があっても平面図や立面図、断面図、パース、数量表などの全てのデータに反映されます。各種データを個別に修正する手間や修正ミスを防げるため、手戻りや修正にかかる時間・手間、追加作業の削減が可能です。工期の短縮や施工時の生産性向上にもつながり、無駄なコストや時間の浪費を防ぐことができます。

プロジェクト参加者間での情報共有・協調の重要性

設計者や施工者、発注者など多くの関係者が同時にアクセスし、情報を共有できるプラットフォームの構築が求められています。3次元モデルを介して建物の外観や内装、設備などをより具体的にイメージでき、コミュニケーションの円滑化が期待できます。設計者の頭の中にあるイメージを早期から関係者間で共有して、よりよい建物にするためのさまざまな検証が簡単にできるようになります。

国策・公共発注での BIM 利用要件の高まり

国土交通省は2023年までに小規模工事を除く全ての公共事業に原則適用することを決定し、当初の2025年目標を2年前倒ししました。2020年3月には活用工事における監督・検査マニュアルや発注者における実施要領を作成し、環境整備が進められています。2026年春までには建築確認における図面審査も開始される予定で、申請時にはソフトウェアで作成したデータの提出が求められます。

BIM 導入によるメリット(建築視点で)

3次元モデルで可視化することで設計の品質が向上し、部材の干渉や構造上のミスを初期段階で検出できます。問題点を事前に特定して修正することで精度の高い設計が可能になり、業務の効率化や平準化が実現します。

設計・変更対応のスピードアップと整合性担保

一箇所を修正すると関連する全カ所の情報が自動的に反映されるため、大幅な業務効率化を実現できます。3次元の形状情報から2次元図面を引き出して修正できるため、1カ所の修正で何枚も図面を引き直す必要がありません。数値や細かい情報まで反映され、設計図書間の不整合や修正漏れが減少します。作業のやり直しを防げるため、依頼主にとっても施工側にとっても大きな利点です。

干渉チェック(衝突検出)・課題発見の自動化

2次元の図面上からは建物の柱・梁やダクト・配管などがどのように干渉しあっているかが見えにくく、建物の周辺環境を踏まえた日当たりなどについても予測が困難でした。3次元モデルを通じて設計段階に潜む問題点を確認することで事前に改善でき、初期段階で負荷をかけて事前に設計の見直しや問題点の改善を図るフロントローディングが可能になります。

数量・コスト見積もりとの連動性

3次元モデルや建物の各パーツには仕様や機能、材料など、あらゆる情報を付与できるため、部材の数やコスト計算などにも活用できます。建材パーツには素材や組み立てる工程の情報も盛り込め、設備機器には品番、メーカー、価格なども詳しく入れられます。情報を変更することで形状を変形させることもでき、予算管理が容易になります。

維持管理・ライフサイクルコストへの活用

竣工時のデータを維持管理段階で使用するシステムと組み合わせることで、建物設備や家具などの資産台帳の一元化や予防保全による設備維持コストの削減が可能です。建物のライフサイクルの各段階のメンテナンス・修繕計画の検討などに活用でき、各部位の耐用年数などを記録しておくことで修繕周期の可視化や修繕計画の立案に役立ちます。

BIM 導入における課題と対策

国内での普及率は約48%と、米国や欧州に比べて低い水準で推移しています。革新的な技術にもかかわらず普及が進まない背景には、いくつかの構造的な課題が存在しています。

ソフトウェア・ツール選定と習熟の壁

機能や種類が多く、習得するのに時間がかかるため、業務負担が大きくなる点が普及を妨げています。既存業務と並行して行うには労力が伴い、これまでの業務は2次元データのCADで行えていたため、導入する必要性を理解しにくい状況です。教育や研修の充実や業務プロセスの最適化など、普及を促進する取り組みが必要になっています。

既存業務との整合性・文化的抵抗

習熟するまでの業務負担が大きく、業務やワークフローの見直しや変更も必要となるため、既存業務と並行して行うには困難が伴います。業務の関係者や発注者から活用を求められていない現状もあり、現業と並行して新たに導入・対応が難しく、なかなか実行に移せない会社も多い状況です。働き方改善を促進していく必要があります。

データフォーマット・互換性・標準規格の問題

プロジェクト関係者間でスムーズに協働するためには、共通データ環境の活用が推奨されています。これを活用することで、プロジェクトに関する多様なデータを共有し、更新の経緯や承認状況の追跡もできるようになります。しかし異なるソフトウェア間でのデータ交換において互換性の課題が残っており、IFC形式などの中立的なファイル形式を使用しても情報の欠落が発生する場合があります。

初期投資負荷・導入コストの回収問題

従来のCADソフトと比較して高価で維持管理にコストがかかるため、導入を見送る会社もあります。サブスクリプション費用は1ユーザーあたり1年間で数十万円が必要とされ、これらがプラスされるため予算に余裕がない限りは導入が難しい状況です。補助金や団体の導入支援制度を使って導入を進めることが一つの手段になっています。

BIM 運用モデル・ワークフロー

企画・設計・施工・維持管理の各段階で効果的に活用するには、プロジェクトの特性に応じた運用方式を選択する必要があります。業務区分を細分化し、各段階で必要なデータの詳細度を定めることが重要です。

フェデレーテッドモデル vs 統合モデルの運用方式

意匠・構造・設備の各分野で個別にモデルを作成し、必要に応じて統合して確認する分散型の運用方式と、最初から一つのモデル内ですべての情報を管理する統合型の運用方式があります。分散型は各専門分野が独立して作業できる利点がある一方、統合時の調整が必要です。統合型は情報の一元管理が容易ですが、複数の担当者が同時に作業する際の調整が求められます。

設計・構造・設備設計者の協調プロセス

意匠や構造、設備の設計をはじめとした関係者とのコミュニケーションを円滑に行える仕組みが求められています。その過程で出た修正点は自動で設計情報に反映されるため、これまでのように個別に描き直す手間がありません。施工においても配筋本数の計算や干渉回避も自動算出できるため、施工上のミスの手間を大幅に軽減することが可能です。

施工段階での BIM 利用(施工シミュレーション・施工図生成など)

設計段階で干渉面など問題のない設備の設計が可能になり、その結果、工場で設備一式を作成するプレハブ化が可能になります。プレハブ化は一括で部材を用意できるため、現場で個別に用意するケースと比較してコストを抑えられます。工場での作成は現場よりも修正や変更をしやすいことから、従業員の作業時間の軽減にもつながり、人件費の削減効果が見込まれます。

引き渡し後の維持管理フェーズでの BIM 利用

建物の竣工後にも改装・リニューアルの検討、PR活動、修繕計画などに活用できます。物販店舗のように比較的短い周期で改装やリニューアルが発生する業態の場合、作成した什器や家具の3次元モデルを配置計画に再利用できます。建物の竣工・オープン前にPR・広報などを行う場合に実際の利用シーンの写真代わりに画像を用いるといった使い方ができます。

BIM建築の成功/改善ポイント

導入を成功させるには、プロジェクトの目的を明確にし、関係者全員が共通認識を持つことが不可欠です。失敗事例から学び、導入後も継続的に改善を続ける体制づくりが求められています。

BIM 運用を成功させたプロジェクトの特徴

設計初期段階から3次元モデルを活用し、発注者との合意形成を効率化したプロジェクトが成功しています。企画段階から発注者と一体となり、複数店舗の内装デザインや家具・什器の3次元モデル化、商品の配置のシミュレーションなどを行い、デザイントーンの統一や多店舗リニューアルの効率的な運用を実現した事例があります。ウォークスルーモデルや動画によるプレゼンテーションを実施し、短期間でのデザインの方向性について合意形成を図れました。

失敗・頓挫したケースとそこからの学び

設計段階で作成したデータと施工段階で必要な情報の整合性が取れていないケースでは、施工者がデータを引き継げず、新たに作成し直す事態が発生しています。図面とモデルが整合したものになっていないと、設計で作成したデータを施工者が引き継ぐことは難しくなります。設計内容として確定している範囲やモデリング・入力ルールを明確に伝えることが重要で、これらの情報伝達が不十分だった場合に失敗につながっています。

導入後に拡張・改善を続けるための体制づくり

ワークフローやマニュアルをもとにソフトウェアのユーザーを育成し、プロジェクトの中で見つかった不足や不備、改善点、設計からのフィードバックなどをもとにワークフローを見直す必要があります。活用の目的に応じてマニュアルやテンプレートを再構成したり、新規のソフトウェアと連携したりすることで活用範囲が広がります。専門家のアドバイスを受けることで最適なプロセスを構築できます。

まとめ

建築プロジェクト全体で情報を統合的に管理する手法は、設計品質の向上や業務効率化に大きく貢献します。3次元モデルによる可視化と自動連携により、修正作業の削減や関係者間のコミュニケーション円滑化が実現できます。導入には習熟の壁やコスト面での課題がありますが、補助金制度の活用や段階的な導入により、これらの障壁を乗り越えることが可能です。プロジェクトの目的を明確にし、継続的に改善を重ねることが成功の鍵となります。

◤カグポン◢◤

家具業界初の営業効率化ツール

家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!

▼詳細はこちら

https://www.kagupon.com/