建設業界のデジタル化が急速に進む中、BIM/CIM管理技士への注目が高まっており、公共工事での原則適用が始まったことで3次元モデルを扱える専門人材の需要が拡大しています。この資格はどのような役割を担い、なぜ現場で必要とされるのかについて、建設DX時代における価値と実務での活用場面を詳しく解説します。

BIM/CIM管理技士とは?建設業務における立ち位置

建設現場のデジタル化が進む中で3次元モデルを扱う専門人材の存在が欠かせなくなっており、国土交通省登録資格として認定されたこの資格は建設DX時代の新しい職種として注目を集めています。設計から維持管理まで、プロジェクト全体を見渡す視点を持ちながら、デジタル技術と現場の実務をつなぐ役割を担います。

建設現場でのBIM/CIMの基本的な役割

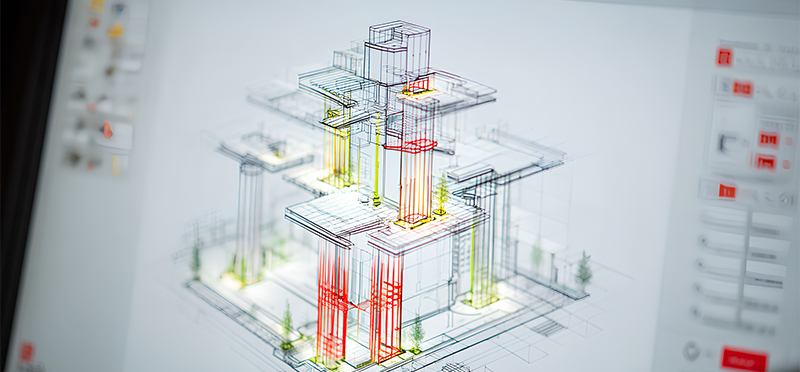

3次元モデルと属性情報を組み合わせた情報管理の仕組みが建設現場の効率化を大きく前進させており、従来の2次元図面では伝わりにくかった構造の複雑さや部材同士の関係性を立体的に把握できるようになりました。計画段階から施工、完成後の維持管理まですべての工程で同じデータを活用することで情報の抜け漏れや認識のズレを防ぎ、現場作業員から発注者まで関係者全員が同じ視点で建物を理解できる環境が整います。

管理技士が担当する主な業務内容

BIM/CIM活用業務の監理者として技術的な判断と業務成果の照査を行うのが主な仕事であり、3次元モデルの作成指示や品質確認だけでなく、データの整合性チェックや工程への反映方法を検討します。設計変更が発生した際にはモデルの修正範囲を判断して関係部署への影響を調整し、データの受け渡し方法や保存形式の統一といった運用ルールの策定にも関わりながら、現場で起きる技術的な問題に対してデジタルツールを使った解決策を提案する役割も担っています。

プロジェクト全体を横断的に把握する視点

建設プロジェクトは調査・設計・施工・維持管理と複数の段階に分かれて進行し、各段階で異なる企業や職種が関わるため情報の分断が起きやすい構造になっています。この資格を持つ人材は段階を超えてデータを引き継ぎ一貫した情報管理を実現する視点を持ち、設計段階で作成したモデルを施工に活かして完成後は維持管理に役立てる流れを設計します。部分最適ではなく全体最適を考えながら、長期的な視点でプロジェクトの価値を高める判断ができます。

現場とデジタルを“つなぐ”調整役としての重要性

デジタルツールの導入だけでは現場の業務は改善せず、ベテラン技術者の経験やノウハウをどうデータ化して活用するかが課題となっています。この資格保有者は現場の実態を理解したうえでデジタル技術の使い方を提案し、作業手順をモデル上で可視化したり安全管理の情報を3次元データに紐づけたりといった工夫を行います。技術に詳しくない人でも扱えるよう操作方法を工夫する配慮も必要であり、現場の声を聞きながら技術と人をつなぐ橋渡し役として機能します。

なぜ今、BIM/CIM管理技士が必要とされるのか

公共工事での原則適用が実施され建設業界全体でデジタル対応が急務となっており、人手不足と高齢化が進む中で限られた人員で高い生産性を実現する手段として期待されています。国や自治体も積極的に推進しており、対応できる技術者の確保が企業の競争力を左右する状況です。

建設DX推進の現場対応力としての役割

国土交通省が2023年度から小規模を除く全ての公共事業にBIM/CIMを原則適用したことで現場の対応力が問われており、デジタル化の波に乗り遅れると公共工事への参加機会を失うリスクが高まっています。この資格を持つ人材はDX推進の実務を担う中核として現場レベルでの導入支援や運用改善を行い、経営層の意思決定を現場で実行に移しながら社内の技術力を底上げする役割を果たします。デジタルツールの選定から教育体制の構築まで、幅広い対応が求められます。

設計・施工・維持管理のデータを一貫管理する必要性

従来は各段階で情報が分断されて同じ内容を何度も入力し直す無駄が発生しており、図面の修正が他の資料に反映されず整合性が取れないまま工事が進むケースもありました。BIM/CIMでは一度入力したデータを全工程で活用できるため作業の重複が減り、設計で作成したモデルを施工計画に使って完成後は点検・補修の記録として活用する流れが実現します。この一貫したデータ管理を実行できる人材として、専門知識を持つ技術者の存在が不可欠です。

多職種・多企業間の情報共有と連携を促進

建設プロジェクトには建築・土木・設備など多様な専門職が関わり、発注者・設計者・施工者・協力業者といった複数企業が連携する必要がありますが、各者が異なる形式でデータを管理していると情報の受け渡しに手間がかかります。この資格を持つ技術者はデータ形式の統一やクラウド環境の整備を通じてスムーズな情報共有を実現し、関係者全員が最新情報にアクセスできる環境を作ることで認識のズレから生じるトラブルを防ぎます。

3次元モデルの理解と運用スキルの有無で変わる業務精度

2次元図面だけでは見落としがちな干渉や不具合を3次元モデルで事前に発見でき、配管と構造部材のぶつかりや設備スペースの不足といった問題を施工前に把握して対策を立てられます。このモデルを正しく読み取って業務に活かせるかどうかで工事の精度が大きく変わり、経験や勘に頼っていた判断をデータに基づく客観的な検証で補強できます。運用スキルを持つ技術者が現場にいることで、デジタル化の効果が最大限に発揮されます。

建設プロジェクトにおけるBIM/CIM管理技士の関わり方

プロジェクトの各段階で3次元モデルを使った業務支援が行われており、設計の妥当性確認から施工の効率化、完成後の記録整理まで一貫して関与します。発注者と施工者の間に立ち、技術的な調整を行う場面も多くあります。

設計段階でのモデル確認と干渉チェックの活用

設計図が完成する前に3次元モデル上で構造や設備の配置を確認し、鉄筋同士の干渉や配管ルートの問題点を早期に発見することで設計変更の手間を減らします。従来の2次元図面では気づきにくかった問題を立体的な視点から洗い出せるため、設計者と協議しながら実現可能な代替案を検討できます。この段階での精度向上が後工程での手戻りを大幅に削減して工期短縮とコスト削減につながり、モデルの詳細度を段階的に高めながら効率的な検証を進めます。

施工計画への3Dモデル統合・シミュレーション

実際の施工手順を3次元モデル上でシミュレーションすることで重機の配置や作業員の動線を事前に確認しながら、作業の安全性や効率性を総合的に検証できます。工程ごとの完成形を可視化すれば協力業者との打ち合わせがスムーズになり、仮設構造物との干渉や既設設備との取り合いといった現場で起きやすいトラブルを未然に防げます。施工計画の段階で危険箇所の特定や問題解決を済ませておくことで、現場での混乱を最小限に抑えられます。

工事記録のデジタル化と維持管理データの整理

施工中の写真や検査記録を3次元モデルと紐づけて管理することで、どの部位をいつ施工したか、使用した材料は何かといった情報をモデル上で確認できるようにします。完成後の点検や補修作業で過去の施工履歴をすぐに参照できる環境を整えることで、紙の報告書では探すのに時間がかかった情報に瞬時にアクセスできます。長期的な維持管理を見据えたデータ整理を行うことで、建物の資産価値を高めます。

発注者・施工者・設計者の間をつなぐコミュニケーション支援

各者の認識のズレを防ぐため3次元モデルを使った視覚的な説明を行い、専門用語が通じない相手にもモデルを見せながら分かりやすく伝えられます。設計意図を施工者に正確に伝えて現場の制約条件を設計者にフィードバックする役割を担い、発注者への進捗報告や変更内容の説明でもモデルを活用することで合意形成が早まります。技術的な内容を誰にでも理解できる形で伝えるスキルが求められます。

BIM/CIM管理技士が活躍している業種・企業とは

大手から中小まで規模を問わず導入が進んでおり、業種によって活用方法や導入目的に違いがありますが、いずれも専門人材の必要性を認識しています。自治体や官公庁の案件では、対応できる技術者の有無が受注条件になるケースも増えています。

ゼネコン・土木系建設会社での利用状況

大手ゼネコンでは社内の標準ツールとして全面的に導入が進んでおり、設計段階から3次元モデルを作成して施工計画や工程管理に活用する体制が整っています。土木工事では地形データと構造物モデルを組み合わせて施工シミュレーションを実施し、ICT建機との連携により自動施工の精度向上にも役立てられています。この資格を持つ技術者が現場ごとの運用方針を決定し、協力会社への指導を行います。

設計事務所・建設コンサルタントでの導入例

設計業務ではクライアントへの提案力強化や設計品質の向上を目的に導入されており、複雑な形状の建物や既存建物との取り合いが難しい案件で効果を発揮します。建設コンサルタントでは発注者支援業務の一環としてBIM/CIMの活用を提案するケースが増えており、設計成果物の照査業務でも3次元モデルを使った検証が求められるようになりました。技術提案型の入札では、モデルを使ったプレゼンテーションが評価されます。

自治体・官公庁案件での活用場面

国土交通省の直轄工事では2023年度から原則適用が実施されており、小規模を除くすべての公共事業で3次元モデルの納品が求められます。自治体発注の工事でも段階的に適用範囲が拡大しており、総合評価落札方式ではこの資格保有者がいることで加点評価を受けられるケースがあります。発注者側でも成果物の確認や維持管理データの活用を目的に、専門知識を持つ職員の育成が進んでいます。

中小企業が導入する際のポイントと支援体制

限られた人員と予算の中で効果的に導入を進める工夫が求められており、すべての業務を一度にデジタル化するのではなく効果が見込める部分から段階的に取り組む方法が現実的です。クラウド型のシステムを選ぶことで初期投資を抑えられ、国や自治体の補助金制度を活用して導入コストを軽減する手段もあります。外部の専門家や派遣社員を活用しながら、社内で運用できる体制を整えていく企業も増えています。

導入効果と現場で実感されているメリット

実際に運用している企業からは業務効率化や品質向上の声が多く聞かれ、データ入力の手間が減って確認作業のミスが少なくなったという報告があります。関係者間のコミュニケーションが円滑になり、トラブル対応のスピードが上がっています。

情報の一元化による工程管理の効率化

設計図や施工計画、工事写真といった情報を一つのプラットフォームで管理できることで、必要な資料をすぐに取り出せるため確認作業の時間が短縮されます。工程表と3次元モデルを連動させることで進捗状況を視覚的に把握でき、遅れている箇所や優先すべき作業が一目で分かって適切な判断を下せます。複数の現場を担当する管理者にとって、情報を集約できる環境は大きな助けになります。

紙図面・口頭指示からの脱却とミス削減

現場で紙の図面を広げて確認する手間がなくなりタブレット端末で必要な情報にアクセスできるようになったことで、口頭での指示は記録が残らず認識のズレが生じやすかった問題が解消されました。デジタルデータでやり取りすることで指示内容が明確に記録されて後から確認でき、図面の修正が即座に全員に共有されるため古い図面を見て作業するミスが防げます。電子小黒板を使った工事写真の撮影により、黒板の書き直しや手書きの手間も省けます。

モデルを用いた可視化での合意形成スピード向上

発注者や地域住民への説明で完成イメージを3次元で示すことができ、平面図や断面図だけでは伝わりにくい内容も立体的に見せることで理解が深まります。設計変更の提案をする際に変更前後の比較をモデル上で示せば判断が早まり、協力業者との打ち合わせでも言葉で説明するより視覚的に示す方が認識のズレが少なくなります。合意形成にかかる時間が短縮され、プロジェクト全体の進行がスムーズになります。

完成後の維持管理業務の負担軽減

建物や構造物の点検・補修を行う際に施工時の情報を参照できれば作業が効率化され、どの部材を使ったか、配管がどこを通っているかといった情報がモデル上で確認できます。過去の補修履歴を記録しておけば次回の点検計画が立てやすくなり、紙の報告書をファイルから探す手間がなくなって必要な情報にすぐアクセスできます。長期的な視点で見ると、維持管理コストの削減につながります。

運用上の課題と今後の改善ポイント

導入が進む一方で現場レベルでの課題も浮き彫りになっており、人材不足やスキル差、ツールの使いにくさといった問題が効果的な活用を妨げています。業界全体で取り組むべき改善ポイントを整理する必要があります。

人材不足・技術者のスキル差による運用格差

対応できる技術者の絶対数が不足しており人材の奪い合いが起きているだけでなく、社内に詳しい人が一人しかおらずその人に業務が集中する状況も見られます。ベテラン技術者がデジタルツールに不慣れで活用が進まない現場もあり、若手とベテランの間でスキル差が大きくチーム全体での運用が難しいケースがあります。教育機会の拡充や、経験に応じた研修プログラムの整備が求められます。

モデル作成の手間と初期対応の負荷

従来の2次元図面作成に加えて3次元モデルを作る作業が発生することで、詳細度を上げるほど時間がかかり初期段階での負担が大きくなります。設計段階で十分なモデルが作られていないと施工段階で作り直す手間が生じるため、効率的なモデル作成の手法や段階的に詳細度を上げる運用方法の確立が課題です。テンプレートやライブラリを整備し、一から作る手間を減らす工夫も必要です。

ツール・ソフトの互換性・フォーマット問題

複数のソフトウェアが存在してデータの互換性が完全ではなく、発注者と受注者で異なるツールを使っているとデータの受け渡しに手間がかかります。ファイル形式の変換で情報が欠落したり表示が崩れたりする問題が起き、国際標準のIFCフォーマットが推奨されていますが対応状況にばらつきがあります。ツール間の連携を円滑にする仕組みの整備や、業界標準の確立が求められます。

業界全体での理解と教育体制の整備

経営層や発注者側の理解が不十分だと適切な予算や期間が確保されず、現場の努力だけでは限界があるため組織全体での意識改革が必要です。教育機関でのカリキュラム整備も遅れており即戦力となる人材が育ちにくい状況であるため、資格制度の認知度向上や実務経験を積める機会の拡大が求められます。業界団体や行政による支援策の充実が、今後の普及の鍵を握ります。

まとめ

建設業界のデジタル化推進において、BIM/CIM管理技士は現場とデジタル技術をつなぐ存在として設計から維持管理までの一貫したデータ管理を実現し、業務効率化や品質向上に貢献します。人材不足やツールの課題は残るものの、公共工事での原則適用により需要は確実に増加しており、今後の建設業界で活躍できる専門人材としてその価値は高まり続けるでしょう。

◤カグポン◢◤

家具業界初の営業効率化ツール

家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!

▼詳細はこちら

https://www.kagupon.com/