住空間をより機能的で美しくするために、既製品では実現できない理想の家具を求める人が増えています。そんな中で注目されているのが、空間に合わせて一から設計・製作される造作家具です。本記事では、造作家具の基本的な定義から具体的なメリット・デメリット、価格相場、制作の流れまで詳しく解説します。

造作家具とは?

住まいやオフィス空間にぴったりと調和する家具を求める際、既製品では理想的な仕様やサイズに出会えないことがあります。そのような場面で注目を集めているのが、空間に合わせて一から作り上げる造作家具です。

造作家具の定義

建物の空間と一体化するように設計・製作された、完全オーダーメイドの家具を指します。天井や床、壁面に固定して設置する「作り付け」スタイルが基本的な特徴となっており、新築住宅の建築時だけでなく、既存建物のリノベーション工事でも幅広く採用されています。

「造作」と「造作家具」の意味の違い

建築業界で使用される「造作」という用語は、建物内部の構造部分を除いた仕上げや取付工事全般を意味します。天井・床・壁などの下地作業や階段、建具枠の取り付け作業がこれに含まれます。一方で「造作家具」は、現場で加工または取り付けする家具類に限定した概念です。

造作家具とオーダー家具の違い

オーダー家具は寸法や素材、デザインを個々のニーズに合わせて製作する家具の総称で、移動可能な置き家具タイプと、床や壁に固定するタイプの2種類が存在します。造作家具は特定の空間に完全に合わせて設計され、壁や床に固定されるため統一感のある仕上がりが特徴です。

造作家具の特徴

一般的な家具とは異なる独特な魅力を持つ造作家具には、空間との調和や機能性において特別な価値があります。建物と一体となって設置されるため、インテリア全体の雰囲気を大きく左右する存在となっています。

空間に合わせた完全設計

設置する場所の寸法に合わせてミリ単位での設計が可能です。既製品では実現できない、空間にぴったりと収まるサイズで製作されます。収納するアイテムの種類や使用頻度、利用者の身長や動線まで細かく考慮した設計により、使い勝手の良い家具が完成します。

造り付けで動かせない仕様

床や壁、天井に固定して設置されるため、一度取り付けると簡単には移動できませんが、この特徴により地震などの災害時にも転倒や落下のリスクが大幅に軽減されます。模様替えや引っ越しの際には制約となりますが、長期間使用する前提で設計されているため耐久性に優れています。

素材や仕上げの自由度

無垢材や化粧板など、使用する素材を自由に選択できます。色柄や木材の樹種まで細かく指定可能で、既存のインテリアとの調和を図れます。国産材や特殊な輸入材の使用により、独自性の高い仕上がりを実現することも可能です。

造作家具のメリット

既製品の家具では得られない多くの利点を持つ造作家具は、快適な住環境の実現に大きく貢献します。空間の有効活用から美的価値まで、様々な側面でメリットを発揮するため、多くの人に選ばれています。

空間を有効活用できる

設置場所の形状や寸法に完全に合わせて製作されるため、デッドスペースが生まれません。階段下や窓際の変形した空間、天井の低い場所など、既製品では対応できない箇所も無駄なく活用できます。限られた住空間の中でも、収納や家具の配置に工夫を凝らすことで、より快適で機能的な生活環境を整えられます。

デザイン統一がしやすい

フローリングや建具、壁材との色合いや質感を合わせることで、室内全体に統一感を演出できます。家具だけが浮いてしまうことがなく、空間全体が調和した美しい仕上がりになるので、シンプルで洗練された現代的なインテリアスタイルにも対応可能です。

耐久性が高く長持ち

建物と一体化した構造により一般的な家具よりも高い耐久性を持ち、適切な素材選択と施工により長期間にわたって使用ができます。無垢材を使用した場合は、傷や汚れが付いても補修により美しい状態を維持でき、メンテナンス次第で何十年も愛用し続けられます。

収納力・機能性の向上

使用する物の種類や量に合わせて棚の高さや奥行きを調整できるため、効率的な収納が可能です。利用者の身体寸法や動作に配慮した設計により使いやすさが格段に向上し、隠し収納や多目的使用など、アイデア次第で機能性を高められます。

高級感や唯一無二の価値

世界に一つだけのオリジナル家具として、特別な価値を持ちます。職人の手仕事による丁寧な仕上げと、厳選された素材により高級感のある仕上がりになり、住まいへの愛着が深まり長く大切に使い続けたいという気持ちが生まれます。

造作家具のデメリット

多くの魅力を持つ造作家具ですが、既製品とは異なる制約や注意点も存在します。導入を検討する際には、これらのデメリットも十分に理解しておくことが大切です。

移動や転売ができない

建物に固定されているため、レイアウト変更や引っ越しの際に持ち運べず、模様替えを頻繁に行いたい人や、将来的な住み替えを予定している場合には不向きです。撤去する際は大規模な工事が必要になり、原状回復費用も高額になる可能性があります。

制作期間が長い場合がある

設計から製作、設置まで数週間から数ヶ月の期間を要します。複雑なデザインや特殊な素材を使用する場合は、さらに時間がかかることもあるので、新築やリフォームのスケジュールに合わせて早めの計画と発注が必要です。

コストが高くなりやすい

一品製作のため、量産品の既製家具と比較して高額になる傾向があります。素材や仕上げにこだわるほど価格は上昇し、設計費や施工費も加わります。予算を明確に設定し、コストパフォーマンスを慎重に検討しましょう。

施工後の修正が難しい

完成後にサイズを変えたり機能を加えたりすることは容易ではないため、事前の打ち合わせで仕様を細かく決めておきましょう。実際の使用場面を想定しながら、設計段階でじっくり時間をかけて検討することで、納得のいく仕上がりにつながります。

造作家具の価格相場

製作する家具の種類や規模によって価格は大きく変動しますが、一般的な相場を把握しておくことで予算計画が立てやすくなります。複数の要因が価格に影響するため、詳細な見積もりを取るようにしましょう。

サイズ別価格イメージ

小型の収納棚や壁付けデスクなどは10万円以下で製作可能な場合もあります。テレビボードや洗面台などの中型家具は10万円から50万円程度が目安です。壁面収納やキッチンカウンターなどの大型家具では50万円以上になることが多く、仕様により100万円を超えることもあります。

素材・仕上げによる価格差

使用する木材の種類により価格は大きく変わります。化粧板を使用した場合は比較的リーズナブルですが、無垢材を選ぶと高額になります。特に希少な樹種や輸入材を使用する場合は、材料費だけで相当な金額になることがあります。塗装や金具のグレードも価格に影響します。

施工費・設計費の目安

材料費に加えて設計費や製作費、取り付け工事費が必要で、複雑な構造や精密な加工が必要な場合は、これらの費用が高くなります。現場での大工工事と工場での家具工事では費用体系が異なるため、事前に詳細な見積もりを確認するようにしましょう。

造作家具の制作・施工の流れ

理想の家具を形にするには、段階を踏みながら丁寧に進めることが求められます。各工程でじっくり検討し、細部まで確認を重ねることで、納得のいく仕上がりへとつながっていきます。

ヒアリング・採寸

まず希望する家具の用途や機能、デザインイメージについて詳細な打ち合わせを行います。設置場所の正確な採寸と、周辺環境の確認も同時に実施されます。生活スタイルや家族構成、将来の変化なども考慮しながら、最適なプランを検討していきます。

設計図・デザイン決定

ヒアリング内容を基に詳細な設計図が作成されます。寸法や構造、使用する素材や塗装方法まで具体的に決定し完成イメージを共有するため、パースやサンプルを用いた説明も行われます。修正や変更があれば、この段階で十分に検討します。

製作工程

確定した設計図に基づいて製作が開始されます。現場での大工工事の場合は材料を搬入して組み立て、工場での家具工事の場合は完成品を製作してから搬入します。品質管理を徹底し、仕上がりの美しさと機能性を両立させるよう丁寧に作業が進められます。

設置・仕上げ

完成した家具を指定の位置に設置し、微調整を行います。建物との取り合い部分の処理や、最終的な塗装仕上げも実施されます。動作確認や清掃を行い、問題がないことを確認してから引き渡しとなります。

アフターメンテナンス

設置後も定期的なメンテナンスにより、良好な状態を維持できます。無垢材の場合は経年変化による反りや割れが生じることもあるため、必要に応じて調整や補修を行います。長期間美しく使い続けるため、適切なお手入れ方法の指導も受けられます。

造作家具を依頼する際の注意点

理想的な家具を完成させるためには、計画段階から施工完了まで様々なポイントに注意を払う必要があります。後悔しない選択をするために、事前の準備と慎重な検討が欠かせません。

設計段階での細部確認

図面だけでは分からない細かな部分まで入念に確認しましょう。扉の開き方向や引き出しの深さ、コンセントの位置など、実際の使用場面を想定した確認が必要です。家族全員の意見を聞き、長期間にわたって使いやすい仕様になるよう調整します。

素材・塗装の耐久性確認

使用する木材の特性や塗装方法について詳しく説明を受けることが大切です。湿気や温度変化による影響、日焼けや傷への耐性なども事前に確認しておきます。メンテナンス方法や頻度についても理解し、長期間美しい状態を保つための準備を整えます。

使い勝手のシミュレーション

完成後の使用場面を具体的にイメージし、動作や動線に無理がないか確認します。収納する物の出し入れや掃除のしやすさ、家族みんなが使いやすい高さになっているかなど、日常生活での利便性を重視した検討が必要です。

施工業者・家具工房の選び方

過去の施工実績や技術力を十分に確認してから依頼先を決定します。同様な家具の製作経験があるか、アフターフォロー体制は整っているかなど、信頼できる業者選びが成功の鍵となります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

まとめ

空間と一体化する造作家具は、既製品では得られない機能性と美しさを実現します。コストや制作期間などの課題はありますが、適切な計画と信頼できる業者選びにより、理想的な住環境を手に入れることが可能です。長期間愛用できる特別な家具として、多くの人に選ばれ続けています。

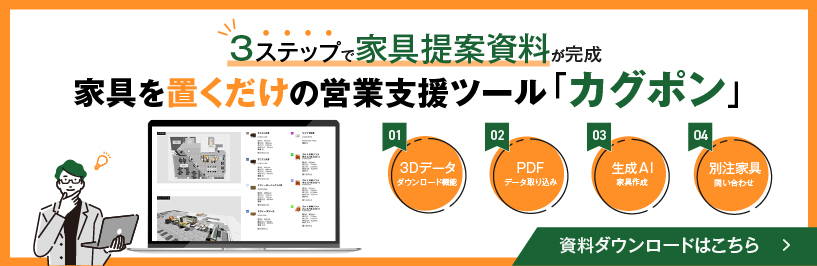

◤カグポン◢◤

家具業界初の営業効率化ツール

家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!

▼詳細はこちら

https://www.kagupon.com/