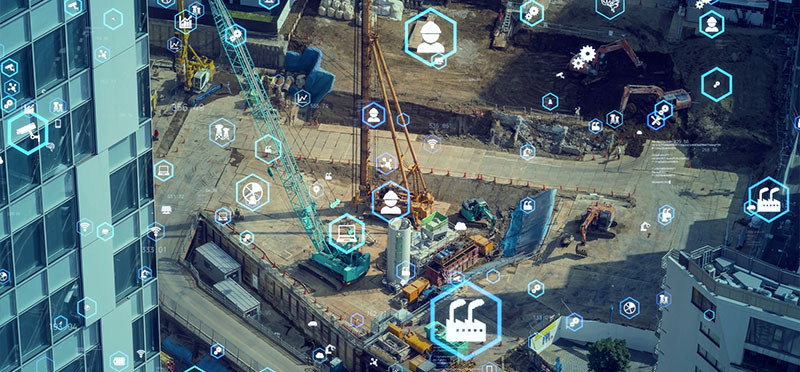

建設業界では人手不足や労働者の高齢化が深刻化する中、情報通信技術を活用したICT施工が注目を集めています。ドローン測量や建設機械の自動制御など、デジタル技術により従来の課題解決と生産性向上を実現する革新的な施工手法について、基本概念から導入方法まで詳しく解説します。

ICT施工とは?基本概念と背景

建設業界では情報通信技術を活用した新しい施工手法が急速に普及しており、従来の手作業中心の現場から大きく変化しています。

ICT施工の定義

情報通信技術を建設現場に導入し、測量・設計・施工・検査の各工程で効率化を図る施工手法です。ドローンやレーザースキャナーによる3次元測量、建設機械の自動制御技術を組み合わせることで、従来よりもスピーディーで正確な作業ができます。

従来の施工方法との違い

従来の建設現場では、人手による測量作業やオペレーターの経験に依存した機械操作が主流でした。これに対してデジタルデータに基づく自動制御により、作業者の技能レベルに関係なく一定品質の施工が可能で、点から面の測量、2次元から3次元への転換が特徴です。

建設業界で注目される理由

建設業界では慢性的な人手不足と労働者の高齢化が深刻化しており、限られた人員で高品質な施工をする手法として期待されています。従来は熟練技術者に依存していた作業をデジタル化することで、経験の浅い作業者でも高精度な施工が可能となり、業界全体の生産性向上に直結します。

ICT施工の導入背景

建設業界を取り巻く環境は大きく変化しており、従来の施工手法では対応困難な課題が顕在化しています。社会インフラの老朽化や災害復旧需要の増加により建設需要は回復している一方で、労働力不足は深刻さを増している状況です。

人手不足と生産性向上の必要性

建設業従事者数はバブル期後の1990年代後半から減少を続け、現在はピーク時の約7割程度まで落ち込んでいます。特に建設技能者の4分の1が60歳以上となっており、若年労働力の流入が少ない中で、従来以上の生産性を実現するためには技術革新が不可欠です。

国土交通省の推進施策(i-Construction との関係)

国土交通省は2016年から「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性向上と労働環境改善を目指しています。測量から設計、施工、検査、維持管理まで全プロセスでのICT活用を掲げ、省人化と効率化を実現する取り組みです。公共工事ではICT活用が入札要件や評価項目に組み込まれるケースが増加しています。

DX化・デジタル化の潮流

建設業界においてもデジタルトランスフォーメーションの波が押し寄せており、アナログ主体の業務プロセスをデジタル技術で再設計する動きが活発化しています。現場レベルでのデータ活用や自動化を通じて、業務の属人化を解消し、若手や未経験者でも活躍しやすい環境整備が進められています。

ICT施工の具体的な技術・手法

現代の建設現場では多様なデジタル技術が導入されており、各技術の特性を理解して適切に活用することで大幅な効率化を実現できます。測量から施工管理まで、それぞれの工程で最適化された技術が開発されています。

ドローンによる測量

ドローンを活用した空中からの測量により、広範囲の地形データを短時間で取得できます。従来の徒歩による測量では数日を要していた作業もドローンなら数時間で完了し、危険な場所や人が立ち入れない高所での測量も安全に実施でき、災害現場での迅速な状況把握にも活用されています。

3Dスキャナー・レーザースキャナー活用

レーザー光を照射して対象物の形状や寸法を高精度で計測する技術で、正確な3次元データを取得します。既存構造物の形状把握や施工後の出来形管理に活用され、設計データとの比較により施工精度を即座に確認できます。

BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)

建設事業における情報をデジタル化し、3次元モデルの活用により関係者間の情報共有を促進する手法です。建築物を対象とするBIMと土木構造物を対象とするCIMに分かれていましたが、現在は建設業全体で3次元モデルを活用する総称として使用されています。

ICT建機(マシンガイダンス/マシンコントロール)

マシンガイダンスは現場状況をリアルタイムで計測し人が操作する方式で、マシンコントロールは設計データに基づき半自動的に施工を行う方式です。どちらもオペレーターの技能差による品質のばらつきを抑制します。

クラウド型施工管理システム

インターネット経由で施工データを一元管理し、関係者間でリアルタイムの情報共有を可能にするシステムです。タブレット端末やスマートフォンを活用することで迅速な意思決定や問題対応を支援し、現場作業者でも簡単にデータ入力や確認作業を行えます。

ICT施工の導入手順

建設現場への技術導入を成功させるためには、計画的なアプローチが欠かせません。現状把握から運用定着まで、段階的に進めることでリスクを最小限に抑えながら確実な効果を得られます。

導入前の現状分析と課題整理

自社の施工プロセスを詳細に分析し、どの工程に課題があるかを明確にします。現場スタッフへのヒアリングを通じて作業時間の無駄や品質のばらつき、安全上のリスクなどを洗い出し、技術導入により解決可能な課題を特定することが第一歩です。

必要な機材・ソフトの選定

課題分析の結果に基づき、自社に最適な機材とソフトウェアを選定します。予算や現場規模、スタッフのスキルレベルを考慮しながら、どの工程に技術を活用するかを決定します。メーカーサポート体制の充実度も選定の判断材料となります。

スタッフ教育・スキル習得

新技術の効果的な活用には、現場スタッフの技能向上が不可欠です。国や業界団体、メーカーが提供する研修プログラムを積極的に活用し、操作方法やメンテナンス手順を習得します。ソフトウェアメーカーのサポートを受けながら段階的にスキルアップを図ることが効果的です。

試験施工とフィードバック

本格導入前に小規模なプロジェクトで試験的に運用し、システムの動作確認と作業手順の最適化を行います。試験結果を踏まえて運用ルールを策定し、本格導入時のトラブルを最小限に抑える体制を構築することで、スムーズな移行ができます。

ICT施工のメリット

技術導入により建設現場では様々な改善効果が期待でき、従来の課題解決に大きく貢献します。作業の質的向上から経営面での効果まで、多角的なメリットが得られることが導入企業の増加につながっています。

作業効率の向上

3次元測量技術により測量作業時間を大幅に短縮でき、従来は数日を要していた作業もドローンやレーザースキャナーなら数時間で完了します。リアルタイムでの進捗管理により、作業の遅れを事前に把握し適切な対策を講じることが可能です。

品質の均一化

デジタルデータに基づく施工により、オペレーターの技能差による品質のばらつきを抑制できます。3次元設計データを活用した自動制御により、従来は熟練技術者でなければ困難だった作業も一定品質で完了できます。施工後の検査でも3Dスキャナーにより品質管理を徹底できます。

コスト削減

作業時間の短縮により人件費を削減でき、施工精度の向上により手戻り作業や再施工の発生を防げます。遠隔での施工状況確認により管理者の現場訪問回数を減らせるため、管理業務にかかるコストも圧縮できます。初期投資は必要ですが、長期的には大幅なコストメリットが得られます。

安全性の向上

建設機械の自動制御により作業員が危険な場所に立ち入る機会を大幅に削減でき、接触事故のリスクを低減できます。遠隔操作や無人施工により、危険性の高い作業環境での安全性を飛躍的に向上させることが可能です。

記録・トレーサビリティの強化

施工プロセス全体をデジタルデータで記録することで、詳細な作業履歴と品質管理情報を保存でき、関係者間でのデータ共有もスムーズに行えます。トレーサビリティの向上により、将来の維持管理や改修工事でも過去の施工データを有効活用でき、長期的な品質保証に貢献します。

ICT施工のデメリット・課題

技術導入には多くのメリットがある一方で、導入時には様々な課題に直面する可能性があります。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることでスムーズな導入ができます。

初期投資コスト

専用機器やソフトウェアの導入、スタッフ研修の実施など多額の初期投資が必要です。建設機械の更新や最新ソフトウェアの継続利用により、長期的な維持費用も発生するため、運用コストも含めた総合的な費用対効果の検討が必要です。

操作スキル習得のハードル

ドローン測量やBIM/CIM、GNSS活用などの専門知識が求められ、既存従業員への研修や育成プログラムの充実が不可欠です。新しい技術の習得には時間とコストがかかるため、段階的な教育計画を立てて現場への定着を図る必要があります。

既存ワークフローとの適合

長年培われたアナログ文化との折り合いが課題となり、ベテラン作業者の中には新技術への抵抗感を示すケースがあります。従来の紙図面と3次元モデルの併用期間を設けるなど、段階的な移行により現場の混乱を避ける工夫が必要で、実情に合わせたシステム導入を進めることが成功の秘訣です。

データ管理・セキュリティの問題

大量のデジタルデータを扱うため、適切な管理体制とセキュリティ対策が必要です。データフォーマットの統一や異なるシステム間の互換性確保も課題となっており、関係者間でのスムーズなデータ共有を実現するための技術標準化が求められています。

ICT施工導入のポイントと成功のコツ

技術導入を成功させるためには、計画的なアプローチと適切なサポート体制が不可欠です。リスクを最小限に抑えながら確実な効果を得るための実践的なポイントを理解することで、スムーズな導入ができます。

小規模からの段階的導入

初回導入時はいきなり大規模工事に適用せず、比較的リスクの少ない小規模プロジェクトで試験運用することが推奨されます。測量や施工管理から始めて業務との親和性を確認し、本格導入へとつなげる戦略が効果的です。

現場と経営層の連携

技術導入の目的とメリットを現場作業者に分かりやすく伝え、作業効率向上や安全性確保といった具体的な効果を示し、技術受け入れを促進する必要があります。経営層は現場の声に耳を傾け、実情に合わせたシステム選定と導入計画を策定することで、全社一体となった取り組みができるでしょう。

専門パートナーとの協業

メーカーが提供する研修プログラムや技術サポートを積極的に活用し、社内での技術習得を促進します。業界団体や同業他社との情報交換を通じて、最新動向や成功事例を共有することで、より効果的な導入戦略を構築できます。

助成金・補助金の活用

国や自治体が提供する各種補助制度を戦略的に活用することで、初期投資負担を軽減できます。IT導入補助金や省エネルギー型建設機械導入補助事業、ものづくり補助金など、機材の種類に応じて利用可能な制度があります。最新の公募情報を定期的に確認し、導入計画と補助金申請スケジュールを連動させることで、費用対効果を最大化できます。

まとめ

ICT施工は建設業界の構造的課題を解決する画期的な技術として、今後ますます普及が進むと予想されます。初期投資や技術習得のハードルはありますが、国の支援策や段階的導入により課題を克服できます。デジタル化の波に乗り遅れないよう、自社に適した導入計画を立てて競争力強化を図りましょう。

◤カグポン◢◤

家具業界初の営業効率化ツール

家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!

▼詳細はこちら

https://www.kagupon.com/